Contents

La crise économique de 1929 causes et ses conséquences

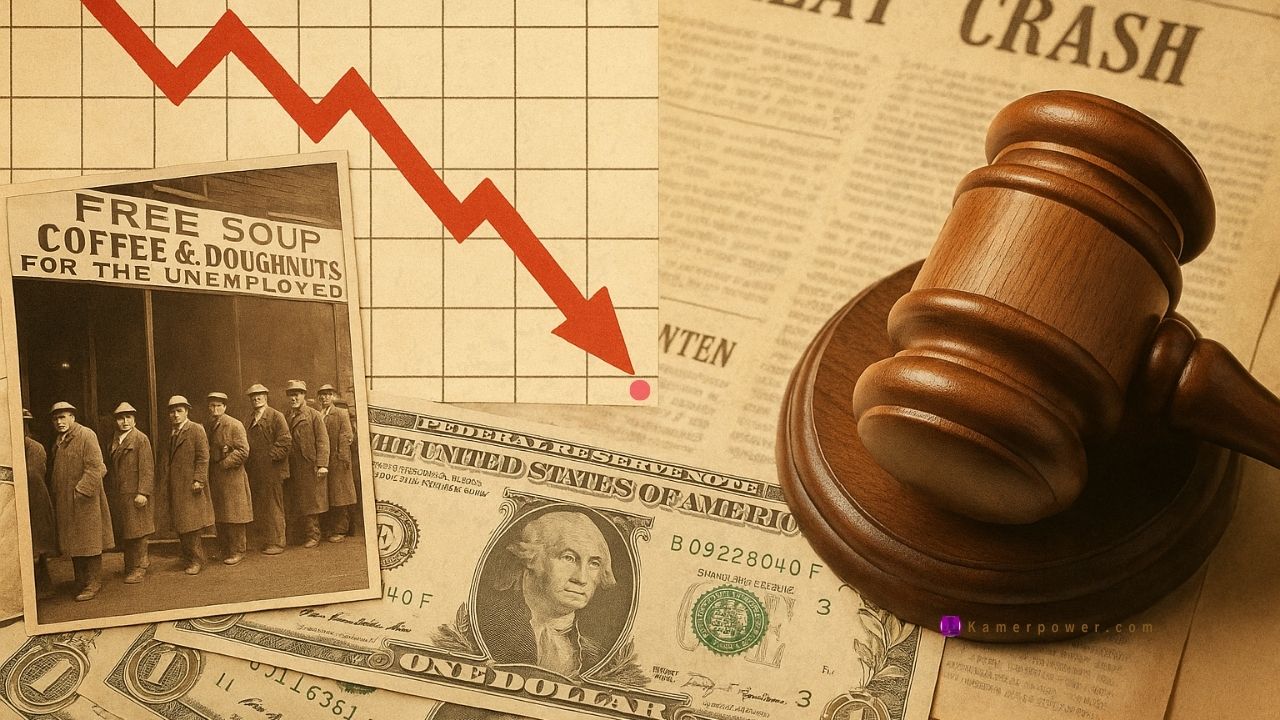

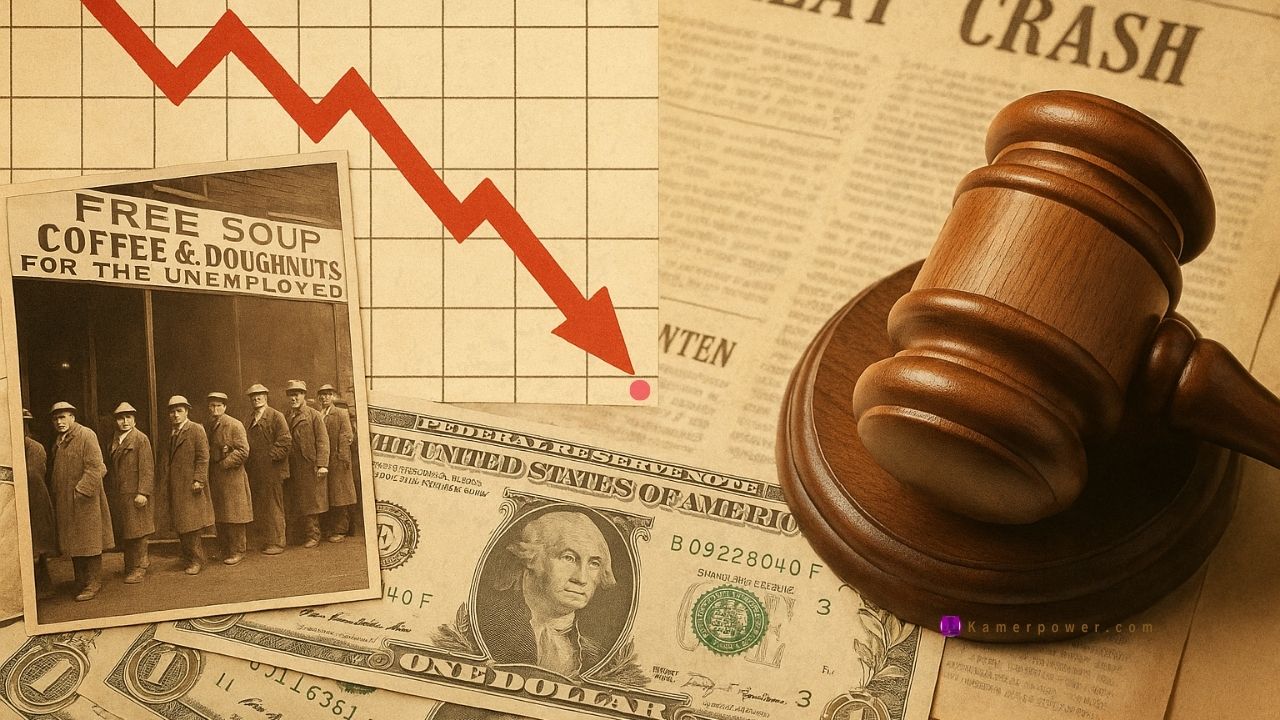

En 1929, une crise économique d’une ampleur sans précédent frappe les grandes puissances capitalistes, provoquant une série de bouleversements économiques et sociaux durables.

Les causes de la crise

1. La surproduction industrielle

Depuis 1922, la production industrielle des États-Unis s’était considérablement accrue, stimulée par la forte demande européenne après la Première Guerre mondiale et facilitée par la vente à crédit. Cependant, à partir de 1927, l’Europe, désormais reconstruite, réduit ses importations. Les marchés se contractent tandis que la concurrence entre puissances capitalistes s’intensifie, menant à une surproduction généralisée.

2. La périodicité des crises économiques

Selon les économistes, dans une économie libérale, chaque période de croissance est généralement suivie d’une phase de récession. Après la prospérité des années 1920, les signes d’un ralentissement apparaissent.

3. Le déséquilibre financier et la spéculation boursière

Le recours massif aux crédits bancaires et la spéculation effrénée à la Bourse fragilisent l’économie. De nombreux ménages s’endettent pour acheter des actions, espérant un profit rapide. En septembre 1929, cette bulle spéculative éclate : le krach boursier de Wall Street provoque un effondrement des marchés financiers. Parallèlement, le redressement du franc français affaiblit le dollar, accentuant la méfiance et la panique dans les milieux d’affaires internationaux.

Les manifestations de la crise économique de 1929

1. Aux États-Unis

– Niveau boursier

La crise se manifeste d’abord sur le plan boursier. Le jeudi 24 octobre 1929, connu sous le nom de Jeudi noir, la valeur des actions s’effondre brutalement, atteignant une baisse de près de 50 %. Les banques, en difficulté, cessent d’accorder de nouveaux crédits et exigent le remboursement immédiat des prêts antérieurement consentis.

– Niveau économique et social

Sur le plan économique et social, les conséquences sont dramatiques : les dettes deviennent impayables, les commandes industrielles diminuent et la production chute rapidement. De nombreuses entreprises, incapables de faire face à la crise, ferment leurs portes. Les chantiers s’arrêtent, et les agriculteurs, ruinés par la chute des prix agricoles, quittent massivement les campagnes pour les villes — un exode rural qui accentue la crise de l’emploi.

Le nombre de chômeurs atteint des niveaux records : près de 13 millions de personnes sont sans travail en 1930. En raison du rôle central des États-Unis dans l’économie mondiale, la crise s’étend rapidement à l’ensemble du globe.

2. Dans le monde

En Europe les Etats Unis retirent ses fons fonds des banques. La crise frappe partout, les fonds Anglais sont gelés, la Livre Sterling baisse de 40%. La France aussi est touchée, toute l’Europe centrale, l’Amérique Latine et l’Asie également. Partout c’est la mévente, la chute de la production et des salaires, des prix des produits et des actions. Le chômage et la faillite sévissent partout, 6.000.000 de chômeurs en Grande Bretagne. L’agriculture devient une activité difficile (trop de blé, de vin, de sucre mal payés) seul l’URSS replié sur elle-même échappe à la crise.

Les conséquences de la crise économique de 1929

1. Sur le plan économique

La crise de 1929 marque un tournant majeur dans l’histoire du capitalisme libéral. Le modèle économique fondé sur le non-interventionnisme de l’État cède progressivement la place à une économie plus dirigée, dans laquelle les pouvoirs publics interviennent pour réguler les déséquilibres du marché. Cette transformation se manifeste par :

- – La fixation des prix et la régulation des stocks, afin d’éviter les fluctuations excessives et la surproduction.

- – Le repli économique des nations sur elles-mêmes (autarcie), cherchant à limiter les échanges extérieurs pour protéger leurs marchés internes.

- – Le développement du protectionnisme dans les pays dotés d’empires coloniaux, qui privilégient désormais leurs colonies comme débouchés économiques.

- – La pratique du dumping par les États dépourvus de colonies, consistant à vendre à bas prix sur les marchés étrangers pour écouler leurs surplus.

- – La dévaluation des monnaies, destinée à stimuler les exportations et à restaurer la compétitivité.

- – La mise en place de programmes de création d’emplois, notamment à travers les travaux publics, pour lutter contre le chômage massif.

2. Sur le plan politique et social

Sur le plan international, la crise provoque une instabilité politique profonde.

- – L’Allemagne, frappée de plein fouet, refuse de payer les réparations imposées par le traité de Versailles, invoquant son incapacité financière.

- – Les tentatives de coopération internationale échouent, comme le démontrent l’échec de la conférence de désarmement et du projet français de fédération européenne.

Sur le plan idéologique, la crise ébranle la foi dans le libéralisme économique et favorise la montée des idéologies totalitaires.

- – Les idées socialistes gagnent en influence, conduisant à la formation de fronts populaires unissant les forces de gauche et les mouvements communistes, inspirés par l’expansion de l’URSS.

- – Parallèlement, la crise favorise l’émergence de dictatures en Europe et ailleurs. Ces régimes totalitaires reposent sur :

- – Un parti unique dirigé par un chef charismatique et tout-puissant.

- – Une économie étatisée et centralisée.

- – Un appareil policier omniprésent, garant d’une répression rigoureuse.

- – Une propagande officielle intense, utilisée pour contrôler les esprits et renforcer le culte du chef.

Enfin, la période voit également d’importants changements géopolitiques, tels que l’indépendance de l’Irlande en 1938, marquant un rééquilibrage du pouvoir colonial dans le contexte mondial.